J’aimerais aujourd’hui vous présenter un travail qui n’est pas le mien ; son auteur est une de mes plus belles rencontres lors de cette année, et j’ai le privilège de le nommer aujourd’hui mon ami. Il s’agit d’un être d’une précocité et d’une intelligence rares ; je retrouve en lui beaucoup de Majorana. Ce jeune individu me donne foi en l’humain et me laisse espérer un avenir meilleur. Il a choisi pour pseudonyme Gauvain (personnage issu de l’univers de Victor Hugo), aussi intègre qu’il l’est lui-même. Place donc à son remarquable travail sur un individu important et souvent oublié de l’histoire captivante de la physique quantique.

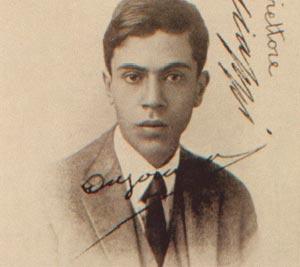

Portrait d’Ettore Majorana (1906-1938?)

Les idées ne surgissent jamais de nulle part ; elles portent en elles l’influence des

générations passées et l’empreinte du contexte historique dans lequel elles

s’inscrivent.

Les historiens les plus exaltés ont souvent comparé la figure du génie à celle d’un

homme allant seul au combat. Un examen quelque peu approfondi de l’Histoire des idées tend à nuancer cette opinion préconçue.

Je veux, pour illustrer mon propos, vous proposer un petit article biographique sur un singulier personnage, sorte de physicien tourmenté aux allures de prophète. Son nom ? Ettore Majorana. Sa vie ? Aussi brillante que chaotique.

Ce brillant théoricien sicilien, surgit dans l’Italie des années vingt, au milieu du grand tumulte scientifique que connurent les débuts de la physique quantique. A ce moment de l’histoire, de jeunes chercheurs tout juste sortis des bancs de l’université travaillent sans relâche pour tenter d’appréhender le monde contre-intuitif de l’infiniment petit.

Notre jeune physicien évolue donc — de façon marginale, nous le verrons — dans cette Europe en plein bouillonnement intellectuel et scientifique.

Solitaire, tourmenté, d’une intelligence fulgurante, Ettore Majorana demeure

aujourd’hui encore une figure tutélaire et mystérieuse de la science moderne.

Sa disparition tragique fascine, mais elle tend à occulter l’essentiel : la portée réelle de ses travaux. L’histoire a parfois la fâcheuse manie de réduire une vie à un seul évènement spectaculaire. A nous, donc, de redonner à son œuvre la place qu’elle mérite.

Naissance et jeunesse

Ettore Majorana voit le jour à Catane, en Sicile, le 5 août 1906. Il est issu d’une très noble lignée dont les membres rivalisent de prestige et d’intelligence. Sa famille compte ministres, ingénieurs et députés — des esprits brillants et influents. Son père dirige la Compagnie des télécommunications et des télégraphes de la ville de Catane.

L’éducation du jeune Ettore ne fait donc aucun doute : il bénéficie, à l’instar de ces fiers ascendants, d’une éducation classique et exigeante. Dans la bibliothèque

familiale, des auteurs humanistes tels que Montaigne et Rabelais côtoient les œuvres antiques de Sénèque et d’Euripide.

A dix-sept ans, son baccalauréat en poche, il entreprend des études d’ingénieur à

l’université de Rome. Sa prodigieuse mémoire et ses aptitudes incroyables pour le

calcul mental le marginalisent. Il semble considérer ses professeurs avec une distance mêlée d’ennui, déjà habité par une sorte de nonchalance qui s’affirmera plus tard.

Nous possédons peu d’images de lui. Une carte d’étudiant nous laisse un portrait

sommaire : « visage long, joues plates, cheveux lisses, yeux noirs, jeune homme

maigre… »

C’est un être timide et maladroit dans ses interactions sociales. En un sens, il aime

mieux se perdre dans les ramifications complexes de l’algèbre, plutôt que de

consumer son esprit en plaisirs éphémères.

La rencontre avec Enrico Fermi

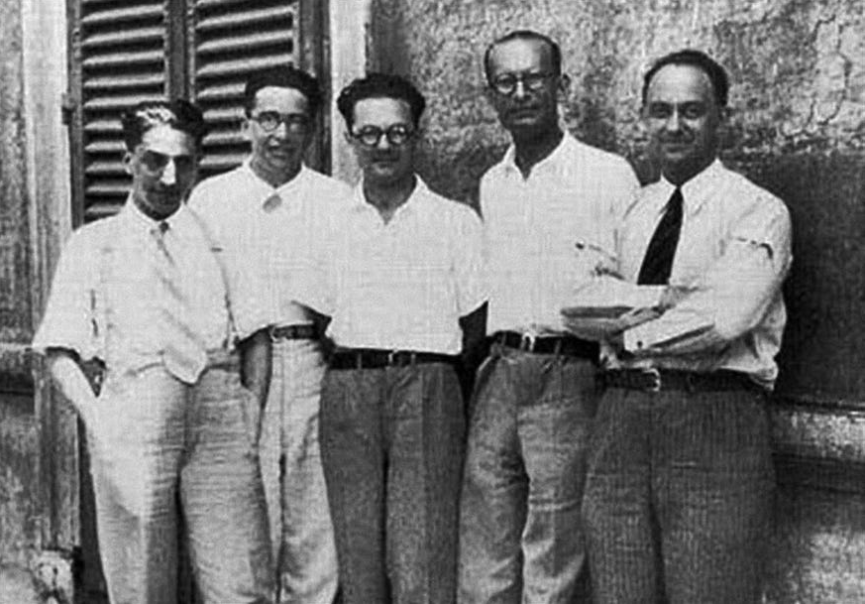

Nous sommes en juin 1927. Emilio Segrè, ami et compagnon d’étude de Majorana (et futur prix Nobel pour sa découverte de l’antiproton), assiste avec enthousiasme à une conférence sur la physique atomique tenue par Enrico Fermi.

Cet éminent professeur

dirige également les recherches de l’Institut de physique à Rome et, soucieux

d’introduire cette nouvelle physique en Italie, forme un petit laboratoire de recherche composé de théoriciens et d’expérimentateurs.

C’est un moment crucial pour Segrè ; il est littéralement subjugué par l’exposé de

Fermi, à tel point qu’il interrompt ses études d’ingénieur pour se consacrer à l’étude de cette nouvelle discipline. Finalement, au terme d’une série d’épreuves, il rejoint le groupe de recherche de Fermi, connu plus tard sous le nom de ragazzi di via Panisperna.

Très vite, Segrè presse Fermi de recevoir Majorana dans son bureau : il est persuadé que son ami a toute sa place au sein du groupe. Fermi accepte de le recevoir et les deux hommes se rencontrent.

Lors de l’entretien, Enrico Fermi expose ses travaux de recherches à Majorana qui portent alors sur le moyen de calculer le potentiel électrique d’un atome. Fermi est parvenu, non sans mal, à extraire certaines valeurs numériques de ce potentiel.

Majorana qui, jusqu’ici écoute attentivement, prend soudain congé de Fermi et

disparait sans mot dire. Le lendemain, il se présente à l’Institut, pénètre dans le

bureau de Fermi et lui remet un paquet de cigarette. Sur ce paquet, figurent les

valeurs numériques manquantes. Fermi, grandement impressionné, l’intègre sans délai dans son groupe.

Le grand inquisiteur – les années 1929 à 1933

Nous ne manquons pas d’exemples ou d’anecdotes quant au caractère sulfureux de Majorana. Au sein du laboratoire, ses collègues le surnomment « le grand

inquisiteur ». C’est bien simple, il semble ne pas tolérer les hommes moins

intelligents que lui. Lorsque Fermi donne cours, il est fréquent d’entendre Majorana proférer quelques paroles méprisantes à l’égard de son professeur.

S’il ne tolère pas l’indigence de ses compagnons, la sienne propre lui répugne.

Lorsque Fermi le presse de publier ses découvertes, il refuse et prétexte que tout

scientifique respectable ne devrait communiquer ses résultats que lorsqu’il les estime pleinement aboutis.

Il daigne tout de même publier deux articles en 1932, Atomes orientés dans un

champs magnétique variable, et Théorie relativiste des particules de moment

intrinsèque arbitraire, qui vont grandement contribuer à le faire connaître.

Cette même année, parcourant les comptes rendus de l’Académie des sciences, il

tombe sur le récit de l’expérience menée par Irène et Frédéric Joliot-Curie. Le couple français avait remarqué qu’en bombardant du béryllium avec des particules alpha (des atomes d’hélium), ils avaient généré un étrange rayonnement capable de projeter des protons hors de la paraffine. La communauté scientifique supposait qu’il s’agissait de simples rayons gamma.

Cependant, Majorana comprend immédiatement qu’ils ont découvert une nouvelle particule neutre et massive, le neutron. « Les crétins ! »

S’exclame-t-il. Quelques mois plus tard, James Chadwick confirmera l’intuition

fulgurante de Majorana en mettant officiellement en lumière le neutron, une particule qui bouleversera la physique nucléaire.

A la fin de l’année 1932, sur les conseils de Fermi, il obtient une bourse et part

étudier la physique en Allemagne.

Le grand voyage de 1933

En janvier 1933, Ettore Majorana rejoint l’Institut de physique de Leipzig. Dans les

lettres qu’il adresse alors à sa mère et à son ami Emilio Segrè, il se montre plutôt

optimiste quant à l’accueil qui lui est réservé. Peu impressionnable de nature, il fait pourtant grand cas de Werner Heisenberg, en qui il semble reconnaître un alter ego.

Les deux hommes échangent avec ferveur sur la physique et la philosophie,

conscients de contribuer à une révolution scientifique majeure — celle qui ébranle les fondements mêmes de la causalité, du déterminisme, du hasard et de la réalité objective.

C’est au cours de son voyage qu’il rencontre d’autres physiciens de renom, parmi

lesquels Niels Bohr, qui l’invite à le rejoindre à son institut de Copenhague.

Durant son séjour, il publie un papier de très haute volée dans la revue scientifique Zeitschrift für Physik intitulé « Über die Kerntheorie » (Sur la théorie du noyau). Ce travail marque un tournant dans la compréhension des interactions nucléaires, en apportant une amélioration significative au modèle proposé par Werner Heisenberg.

Jusqu’alors, Heisenberg avait suggéré que les protons et les neutrons qui composent le noyau atomique étaient maintenus ensemble par une force spécifique, dite d’interaction d’échange, dépendant de la nature de ces particules (protons ou neutrons). Majorana propose une approche plus universelle : une interaction indépendante de l’identité des particules, mais plutôt basée sur l’échange de leur position dans le noyau. Cette théorie, connue aujourd’hui sous le nom d’interaction de Majorana, permet d’expliquer plus précisément la stabilité de certains noyaux atomiques et leurs niveaux d’énergie. Heisenberg s’incline et salue publiquement l’élégance conceptuelle de son camarade.

Mais à la lumière de cette réussite s’ajoute une ombre. L’année 1933 marque l’arrivée au pouvoir du régime nazi. Majorana semble peu affecté, et adresse à Emilio Segrè, son ami juif, une lettre aux relents antisémites. L’homme qui scrute l’univers avec lucidité reste, sur le plan politique, étrangement aveugle.

Son voyage touche à son terme et les échanges épistolaires avec sa mère se raréfient.

Une grande fatigue morale le submerge. Il souffre d’une gastrite chronique et d’un mal plus insidieux encore : le découragement.

Les années noires – 1933 à 1937

Lorsqu’il rentre en Italie, en août 1933, le jeune homme semble profondément

exténué. Il s’est réfugié dans la solitude de sa chambre qu’il ne quitte plus. Son

parcours scientifique semble figé. Ses biographes le disent rongé par une

inexprimable mélancolie. D’ailleurs, il cesse de fréquenter le laboratoire de Fermi.

Certaines lectures — non des plus réjouissantes — accompagnent son désespoir :

Schopenhauer et Shakespeare notamment.

Lorsque l’on mettra la main sur ses manuscrits, on comprendra alors que les années 1933 à 1937 furent des plus productives. Penser qu’il se morfond dans la douleur est un écueil. Le jeune homme, quatre années durant, noircit des milliers de pages de calculs que l’on déchiffre encore aujourd’hui. Pourquoi les déchiffre-t-on ? Parce que près d’un siècle après leur rédaction, on est en peine de comprendre comment Majorana passe d’un calcul à l’autre ; son esprit va tellement vite qu’il ne ressent pas le besoin de détailler ses opérations.

Poussé par ses anciens collègues du groupe de Fermi, il se présente auprès d’un jury pour un poste de professeur de physique théorique à Palerme. Pour donner du crédit à sa candidature, il expose un travail remarquable intitulé Théorie symétrique de l’électron et du positron. Depuis 1928, l’équation relativiste proposée par Dirac posait les bases de l’antimatière : à chaque particule de matière (l’électron) est associée une antiparticule de charge opposée (le positron). Ici, Majorana propose une version

modifiée de l’équation de Dirac où des particules neutres (sans charge électrique)

sont leur propre antiparticule.

A ce jour, l’une des grandes questions en physique quantique est de savoir si les

neutrinos (des particules extrêmement légères et neutres) sont des particules de

Majorana. En cosmologie, les particules de Majorana pourraient représenter de

bonnes candidates pour expliquer la matière noire.

Lorsque Majorana achève son exposé, les hommes qui composent le jury, sans

comprendre ce qui vient d’être dit, sont conscients d’avoir affaire à un physicien de talent et décident de l’affecter à Naples, où l’on crée pour lui une chaire de physique théorique à l’université des sciences. Majorana s’installe à l’hôtel Bologna au début de l’année 1938. Le 25 janvier, il donne son premier cours.

Disparition du professeur

Quel genre de professeur fut-il ? Difficile à dire, car il exerça trois mois seulement.

Quatre femmes et un homme composent le cercle restreint de ses élèves. Lui, que

l’on surnommait autrefois « le grand inquisiteur » fait preuve d’une grande bonté

envers ses élèves. Certes, son esprit est une fournaise et l’on peine à le suivre, mais il se montre patient et pédagogue.

En ce début d’année 1938, la vie de Majorana semble, pour un temps, s’être adoucie.

Cet homme si souvent en retrait paraît enfin avoir trouvé un certain équilibre.

Pourtant, il demeure à bien des égards mystérieux et insaisissable. Un jour, croisant

l’éminent physicien italien, Giuseppe Occhialini, il lui lance ces mots étranges :

« Vous arrivez juste à temps : si vous étiez venu plus tard, vous ne m’auriez plus

trouvé » Il marque un temps d’arrêt, puis reprend avec gravité : « car il y a ceux qui en

parlent et ceux qui le font ».

Le 25 mars 1938, bien qu’il n’ait pas cours, il se rend tout de même à l’Institut de

physique de Naples. Dans les couloirs silencieux, il croise l’une de ses étudiantes,

Gilda Senatore. Avec sa timidité habituelle, il lui confie un carton rempli de

manuscrits, de notes scientifiques et de documents personnels. La jeune femme

semble confuse, mais Majorana ne le remarque pas. Sans un mot il s’en va.

Ce même jour, à 22h30, il s’embarque pour un navire qui effectue la liaison Naples

Palerme. Voici la lettre qu’il adresse au directeur de l’Institut, Antonio Carelli :

« Cher Carelli,

J’ai pris une décision qui est désormais inévitable. Il n’y a nulle goutte d’égoïsme en

elle, mais je me rends bien compte que ma disparition improvisée risque d’être une

source d’ennuis, pour toi comme pour les étudiants. C’est pourquoi je te prie de me

pardonner, et surtout pour avoir déçu la confiance, la sincère amitié et la sympathie

que tu m’as témoignées tout au long de ces mois. Je te prie aussi de me rappeler au

bon souvenir de ceux que j’ai appris à connaître et à apprécier dans ton Institut, en

particulier à Sciuti. D’eux tous je conserverai un heureux souvenir au moins jusqu’à

onze heures ce soir et, si cela est possible, même après.

E. Majorana .»

Le dimanche 27 mars, Carelli reçoit une nouvelle lettre de Majorana :

« Cher Carelli,

[…] La mer m’a refusé et je retournerai demain à l’hôtel Bologna, en voyageant peut

être sur le même bateau que ce mot. J’ai cependant l’intention de renoncer à

l’enseignement. […]

Ton dévoué,

E. Majorana . »

Le lendemain, il ne réapparaît pas… On retrouve dans sa chambre d’hôtel un papier

qui porte ces mots :

« Je n’ai qu’un seul désir : que vous ne vous vêtiez pas de noir. […] Gardez-moi dans votre coeur et pardonnez-moi.

Votre dévoué,

Ettore . »

En choisissant de disparaître, Ettore Majorana semble nous avoir légué une ultime énigme. Pourquoi adressa-t-il à Carelli deux lettres successives, et pourtant

contradictoires ? Renonça-t-il vraiment à mettre fin à ses jours ? « La mer m’a refusé », écrit-il. Et cette autre phrase, plus troublante encore : « Je conserverai un heureux souvenir au moins jusqu’à onze heures ce soir et, si cela est possible, même après. »

Que signifie ce « même après » ? Faut-il y lire une allusion à une vie après la mort, ou à un exil volontaire, hors de la multitude ?

Certains accréditent l’hypothèse du suicide — ce fut, dit-on, l’avis de Fermi. D’autres soutiennent la thèse d’un effacement volontaire, peut-être jusqu’en Argentine.

L’écrivain Leonardo Sciascia, quant à lui, suggéra que Majorana, pressentant l’usage destructeur de la physique nucléaire, aurait préféré disparaître plutôt que d’en devenir le complice ou le témoin.

A Catane, en Sicile, sur la façade de l’immeuble où grandit Majorana, sont gravés ces mots : « Ici naquit, le 5 août 1906, le physicien théoricien Ettore Majorana. Génie solitaire et timide, il explora les secrets du monde avec la vivacité d’un météore qui disparût trop tôt, au cours du mois de mars 1938, laissant derrière lui le mystère de ses pensées ».

GAUVAIN