Enfant, je voyais les rêves comme une porte vers des mondes mystiques : j’y croyais croiser des guides, surtout après avoir expérimenté les rêves . La science m’a depuis révélé des mécanismes plus tangibles, sans pour autant effacer leur enchantement.

Chaque nuit, pendant que votre corps se repose, votre cerveau orchestre un spectacle fascinant : vous voilà transporté dans des mondes impossibles, dialoguant avec des personnages improbables, vivant des aventures qui défient toute logique. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces productions oniriques ? Entre les interprétations millénaires des mythes, les théories psychanalytiques et les découvertes récentes des neurosciences, les rêves continuent d’interroger notre compréhension de l’esprit humain.

L’architecture neurobiologique du rêve

Les stades du sommeil : une symphonie en plusieurs mouvements

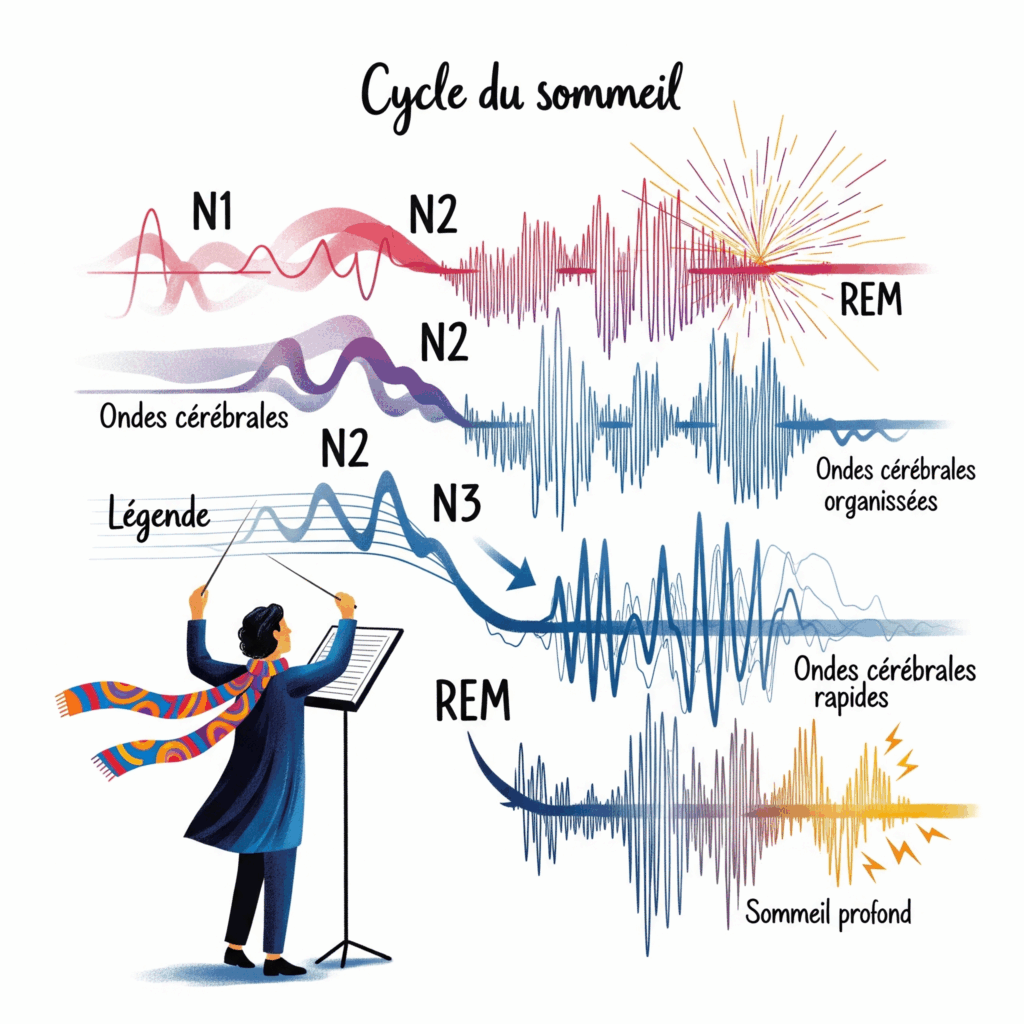

Pour comprendre les rêves, il faut d’abord saisir la complexité du sommeil. Loin d’être un simple « arrêt » du cerveau, le sommeil se décompose en cycles de 90 minutes environ, alternant entre sommeil lent (non-REM) et sommeil paradoxal (REM).(Rapid Eye Movement)

Le sommeil lent se divise lui-même en trois stades : N1 (endormissement), N2 (sommeil léger) et N3 (sommeil profond). Durant ces phases, l’activité cérébrale ralentit progressivement, dominée par les ondes delta de basse fréquence. C’est pendant le sommeil profond que s’effectuent les processus de récupération physique et de consolidation mnésique.(processus ou un souvenir passe de fragile à acquis)

Puis survient le sommeil paradoxal, découvert par Michel Jouvet en 1959. Paradoxal car, bien que le corps soit paralysé, le cerveau affiche une activité électrique intense, similaire à celle de l’éveil. C’est durant cette phase que se déroulent les rêves les plus vifs et les plus mémorables.

La capacité à se souvenir de ses rêves varie considérablement d’une personne à l’autre, et cette différence s’explique par plusieurs facteurs clés.

Le moment du réveil par exemple joue un rôle crucial : se réveiller naturellement pendant ou juste après une phase de sommeil paradoxal (où les rêves sont les plus intenses et fréquents) augmente considérablement les chances de mémorisation, contrairement à un réveil brutal en phase de sommeil profond.

L’intérêt porté aux rêves est déterminant : les personnes qui accordent de l’importance à leurs rêves, qui en parlent, ou qui tiennent un journal de rêves(je vous le recommande) entraînent activement leur mémoire onirique, renforçant ainsi leur capacité de rappel.

La structure du sommeil individuelle entre aussi en jeu, notamment la durée et la fréquence des phases de sommeil paradoxal. Par ailleurs, l’intensité émotionnelle du rêve (rêves très vifs, étranges, effrayants ou joyeux) laisse une empreinte plus forte dans la mémoire.

Il existe également des facteurs neurologiques et génétiques qui influencent la densité des récepteurs cérébraux impliqués dans la consolidation de la mémoire, rendant certains cerveaux naturellement plus aptes à encoder et retenir les contenus oniriques que d’autres. Il existe plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi certains se réveillent avec des récits de rêves détaillés tandis que d’autres n’en gardent que de vagues impressions ou aucun souvenir.

Cela dit, il est important de noter que nous rêvons tous chaque nuit mais que nous n’en gardons pas forcément le souvenir; un cerveau qui ne rêve pas est un cerveau mort.

Le théâtre neuronal des rêves

Les recherches modernes ont identifié les acteurs principaux de cette représentation nocturne. L’hippocampe, siège de la mémoire, réactive les souvenirs de la journée. L’amygdale, centre émotionnel, colore ces réminiscences d’affects parfois intenses. Le cortex préfrontal, gardien de la logique et de la critique, voit son activité diminuer, expliquant pourquoi nous acceptons si facilement les incohérences oniriques.

« Le rêve est le gardien du sommeil, non son perturbateur » – Sigmund Freud

Mais cette vision freudienne a été remise en question par les neuroscientifiques. En 2017, une équipe de l’université de Californie a utilisé l’IRMf (Imagerie par Raisonnance Magnétique Fonctionnel) pour décoder les images mentales pendant les rêves, révélant que certaines zones visuelles s’activent durant le sommeil paradoxal, même en l’absence de stimuli externes.

Les grandes expériences qui ont révolutionné notre compréhension

Michel Jouvet et la découverte du sommeil paradoxal

En 1959, Michel Jouvet, neurobiologiste français, identifie chez le chat un état de sommeil particulier : bien que profondément endormi, l’animal présente une activité cérébrale intense et des mouvements oculaires rapides. Cette découverte révolutionne la compréhension du sommeil et ouvre la voie à l’étude moderne des rêves.

Le décodage des rêves par imagerie cérébrale

En 2013, une équipe japonaise dirigée par Yukiyasu Kamitani parvient à décoder partiellement le contenu des rêves grâce à l’IRMf. En analysant les patterns d’activation cérébrale, les chercheurs prédisent avec 60% de précision les éléments visuels présents dans les rêves des participants. Vous avez bien compris, il est possible de savoir à quoi vous rêvez.

L’exploration des rêves lucides

Les rêves lucides est un état très particulier où le rêveur prend conscience qu’il rêve, expérience assez étrange. En 2012, l’équipe de Martin Dresler a montré que durant ces épisodes, le cortex préfrontal dorsolatéral ( région associée à la conscience de soi) s’active davantage que pendant les rêves ordinaires.

Les théories philosophiques : donner du sens à l’absurde

Freud et l’interprétation des rêves : la voie royale vers l’inconscient

Pour Sigmund Freud, le rêve représente « la voie royale vers l’inconscient ». Dans sa théorie, les rêves constituent des réalisations déguisées de désirs refoulés. Le contenu manifeste (ce dont on se souvient) cache un contenu latent (le vrai message de l’inconscient), déformé par la censure psychique.

En rupture avec cette vision, Carl Gustav Jung, bien qu’initialement proche de Freud, développe une conception fondamentalement différente du rêve. Pour Jung, le rêve n’est pas principalement un déguisement de désirs refoulés, mais une expression directe et spontanée de l’inconscient, visant à compenser les déséquilibres de la conscience. Il introduit la notion cruciale d’inconscient collectif(nous y reviendrons), un réservoir universel hérité contenant les archétypes (des motifs symboliques primordiaux comme le Sage, l’Ombre ou l’Anima/Animus). Ainsi, les rêves ne se limitent pas au vécu personnel : ils peuvent révéler des symboles transpersonnels et ancestraux, reflétant des processus psychiques universels. Ils cherchent à rétablir l’équilibre psychique en intégrant des aspects ignorés de la personnalité, à avertir de dangers intérieurs, ou même à indiquer des voies de développement futur (processus d’individuation). Plutôt qu’une « censure » à déjouer, Jung y voit un langage symbolique naturel à décrypter, offrant une « voie royale » non vers les refoulements, mais vers la totalité du psychisme.

La théorie activation-synthèse : quand le cerveau improvise

En 1977, Allan Hobson et Robert McCarley proposent une vision radicalement différente. Selon leur théorie « activation-synthèse », les rêves résultent simplement des tentatives du cortex cérébral pour donner un sens cohérent aux signaux aléatoires émis par le tronc cérébral durant le sommeil paradoxal. Les rêves ne seraient donc que des « fictions neurologiques » sans signification particulière.

« Le rêve n’est pas le gardien du sommeil, mais son produit dérivé » – Allan Hobson

Entre déterminisme et liberté : les enjeux contemporains

La question philosophique fondamentale demeure : les rêves révèlent-ils quelque chose d’essentiel sur nous-mêmes, ou ne sont-ils que le bruit de fond d’un cerveau en maintenance ? Cette interrogation rejoint des débats plus larges sur la nature de la conscience et du libre arbitre.

Démystifier les idées reçues

« On ne rêve qu’en noir et blanc, avant les années60”

Cette croyance tenace a été définitivement réfutée. Une étude de 2008 publiée dans Consciousness and Cognition montre que plus de 80% des rêves sont en couleur chez les personnes nées après 1960. L’origine de ce mythe ? Les générations ayant grandi avec la télévision en noir et blanc semblent effectivement rêver moins souvent en couleur.

« Si on meurt dans un rêve, on meurt en vrai »

Aucune donnée scientifique ne corrobore cette affirmation. De nombreuses personnes rapportent avoir vécu leur mort en rêve sans conséquence fâcheuse. Cette légende urbaine confond probablement les rêves avec les cauchemars intenses, qui peuvent effectivement provoquer des réveils brutaux et des pics de stress.

« Les rêves prémonitoires prouvent l’existence de dons psychiques »

Le cerveau humain excelle à trouver des patterns, même là où il n’y en a pas. Les « rêves prémonitoires » s’expliquent par plusieurs biais cognitifs : nous oublions nos rêves qui ne se réalisent pas, nous ré-interprétons rétrospectivement nos souvenirs oniriques, et nous sous-estimons la probabilité que certains événements se produisent par hasard.

Les fonctions biologiques des rêves : bien plus qu’un simple divertissement

Consolidation mnésique et apprentissage

Les recherches récentes suggèrent que les rêves jouent un rôle crucial dans la consolidation de la mémoire. Durant le sommeil paradoxal, l’hippocampe « rejoue » les événements de la journée, permettant leur intégration dans la mémoire à long terme. Une étude de 2019 dans Nature Neuroscience montre que la suppression du sommeil REM altère significativement l’apprentissage.

Régulation émotionnelle et résolution de problèmes

Les rêves pourraient également servir de « thérapie nocturne ». En rejouant des situations stressantes dans un contexte sécurisé, ils permettraient de traiter les émotions et de développer des stratégies d’adaptation.

Conclusion : vers une compréhension intégrée

Les rêves demeurent l’un des derniers mystères de l’esprit humain. Entre les interprétations symboliques héritées des traditions ancestrales et les explications mécanistes des neurosciences, émerge peut-être une troisième voie : celle d’une compréhension intégrée qui reconnaît à la fois la dimension biologique et la richesse subjective de l’expérience onirique.

Plutôt que de chercher à réduire les rêves à de simples processus neuronaux ou à des messages cryptés de l’inconscient, nous pourrions les envisager comme une fenêtre unique sur le fonctionnement de notre cerveau créatif et adaptatif. Car après tout, n’est-ce pas dans cette capacité à créer du sens à partir du chaos que réside peut-être notre humanité la plus profonde, voir l’histoire même de l’origine de la vie…

La prochaine fois que vous vous réveillerez d’un rêve étrange, posez-vous la question : que nous apprend cette expérience sur la nature de la conscience, de la mémoire et de l’imagination ? Les rêves, loin d’être de simples curiosités nocturnes, pourraient bien être l’une des clés pour comprendre ce qui nous rend humains.

Références bibliographiques

Siclari, F., Baird, B., Perogamvros, L., Bernardi, G., LaRocque, J. J., Riedner, B., … & Tononi, G. (2017). The neural correlates of dreaming. Nature Neuroscience.

Jouvet, M. (1959). Recherches sur les structures nerveuses et les mécanismes responsables des différentes phases du sommeil physiologique. Archives italiennes de biologie.

Horikawa, T., Tamaki, M., Miyawaki, Y., & Kamitani, Y. (2013). Neural decoding of visual imagery during sleep. Science

Dresler, M., Wehrle, R., Spoormaker, V. I., Koch, S. P., Holsboer, F., Steiger, A., … & Czisch, M. (2012). Neural correlates of dream lucidity obtained from contrasting lucid versus non-lucid REM sleep. PLoS One

Schwitzgebel, E. (2008). The unreliability of naive introspection. Consciousness and Cognition

Rasch, B., & Born, J. (2013). About sleep’s role in memory. Physiological Reviews